The Fight of the Century, deuxième round

Notez la présence du Bear Nanke dans la salle :)

Via la source : Café Hayek

---

Addendum:

Texte intégral chez Damien Theillier.

Bellanger ne sera pas victime du capitalisme sauvage

Ce qui est vraiment intéressant dans cette affaire, c’est qu’apprenant la décision de son actionnaire majoritaire, Bellanger s’est barricadé dans son bureau et a fait l’objet d’une campagne de soutient tout à fait inédite : le personnel de la radio – et notamment ses animateurs vedettes –, des auditeurs, une flopée de rappeurs et autres starlettes de R’n’B mais surtout… des politiciens. François Hollande, Jack Lang, Jean-Luc Mélenchon, Malek Boutih [1], Rama Yade, Xavier Bertrand… A gauche comme à droite, tous sont venus soutenir la « liberté de Skyrock » et Pierre Bellanger, qui en est manifestement le garant. Résultat des courses : Bellanger retrouve ses fonctions, Axa Private Equity cherche à vendre ses 70%, le Crédit Agricole accepte de racheter 30% du capital et on se donne jusqu’à la rentrée pour trouver des investisseurs pour les 40% restants.

Pour ce qui est de la stratégie de Bellanger – s’appuyer sur le soutien de son équipe et de ses auditeurs pour faire plier son actionnaire majoritaire – c’est assez bien joué. Je n’ai pas grand-chose à y redire. En revanche, l’intervention unanime de nos amis politiques fleure le capitalisme de connivence à plein nez. Voilà le topo : manifestement, les équipes de Senequier estiment, qu’avec Bellanger à sa tête, Skyrock n’est pas un bon investissement et souhaitent donc sortir. Et là, une banque dont les liens avec le pouvoir sont une évidence annonce qu’elle est prête à aligner quelques millions d’euros – probablement quelque chose de l’ordre de 25 millions – et à restaurer le PDG déchu dans ses fonctions. Bien sûr, il est possible que le Crédit Agricole estime que le prix demandé par Axa Private Equity justifie un investissement et il est également possible que cette décision s’inscrive dans sa stratégie de conquête du marché des jeunes. C’est possible mais, connaissant un peu Dominique Senequier, je vous fiche mon billet qu’elle n’est absolument pas prête à brader ses parts et vous ne m’en voudrez pas de penser que si c’est une opération de communication, le retour sur investissement me semble pour le moins incertain.

Le principe de parcimonie nous apprend qu’en présence de deux hypothèses concurrentes, c’est celle qui nécessite le moins d'hypothèses qui est en générale la bonne. En l’espèce, le défilé politique auquel nous avons assisté et les rumeurs d’un investissement de France Telecom et du Fonds de stratégique d'investissement [2] laissent clairement entrevoir ce qu’il s’est passé en coulisse. C’est simple comme un coup de fil : soucieux de prouver aux 17-25 ans – qui sont légions à écouter la soupe diffusée en boucle sur Skyrock – à quel point l’Etat se soucie de leur bien-être, un homme politique a pris contact avec la direction générale du Crédit Agricole en suggérant qu’il serait souhaitable et bienvenue que ladite banque trouve quelque intérêt à investir dans cette radio de jeunes. Si l’investissement de France Telecom et du FSI se confirme, nous aurons là une confirmation à la limite du communiqué officiel : l’appareil d’Etat s’est mobilisé et a usé non seulement de son pouvoir d’influence mais aussi des deniers publics pour maintenir Bellanger en poste à Eur 620 k par an.

C’est toute la beauté subtile du capitalisme de connivence à la française. Un étroit réseau de petites amitiés, d’intérêts croisés et de renvois d’ascenseurs entre des élus et des dirigeants d’entreprises pour qui clients, salariés et actionnaires ne sont que des pigeons instrumentalisables à souhait au nom de l’intérêt général. Bernard Tapie et Jean-Marie Messier à tous les étages. On nous rebat les oreilles de cette insupportable croissance des inégalités, des salaires mirobolants des « super-riches », des bonus des banquiers en nous expliquant que tout cela est le résultat d’un capitalisme libéral dérégulé et, pendant ce temps, notre président de la République vend les avions de M. Dassault [3], M. Lagardère co-investit avec l’Etat dans Sogeade, Mme Albanel est en charge de la communication de France Telecom… Tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes.

---

[1] Qui se trouve, accessoirement, être le directeur des relations institutionnelles de Skyrock…

[2] Relayées par le JDD qui semble avoir eut quelques tuyaux.

[3] A l’Etat français…

Pourquoi les politiciens ne réduisent pas la dépense publique

Via Who Plans Whom? (Justin Lee)

Achetez un bison, sauvez une espèce

Dans un article à paraître dans la American Economic Review [2], M. Scott Taylor, un professeur de l’université de Calgary, explique de manière très convaincante que cette phase de quasi-extermination de l’espèce est principalement liée à la conjonction de trois facteurs : une innovation technologique, la mondialisation et l’absence de réglementation sur la chasse aux bisons. Selon M. Taylor – et pour rester dans les grandes lignes – c’est l’invention par des tanneurs allemands et anglais d’une nouvelle méthode pour tanner les peaux de bison au début des années 1870 qui va déclencher le gigantesque abattage de la fin du XIXème. Jusque là, le cuir des grands mammifères était trop dur et trop épais pour être exploitable par les tanneurs et c’est cette évolution technologique et la possibilité pour les américains d’exporter le produit de leur chasse en Europe qui va condamner les troupeaux des grandes plaines. Très bien documenté, le papier de M. Taylor est très convainquant quant aux origines du phénomène mais il pêche malheureusement dans ses conclusions puisque, de la mésaventure des bisons, l’auteur conclue que c’est la mondialisation sans contrôle étatique qui tend à provoquer l’épuisement des ressources naturelles.

Primo, la mondialisation n’est pas en cause : si les peaux de bisons ont été exportées vers l’Europe c’est tout simplement que c’est en Europe que la méthode de traitement a été inventée et que le transfert de technologie vers les Etats-Unis n’avait pas encore eut lieu. Si ladite méthode avait été inventée par un tanneur de la cote est des Etats-Unis, M. Taylor n’aurait eut aucune raison d’évoquer un quelconque rôle de la mondialisation et se serait vraisemblablement contenté d’incriminer l’absence de réglementation de la chasse aux bisons. Secundo, conclure que l’abattage massif des bisons aurait pu être évité par l’existence d’une règlementation revient à penser qu’il aurait été tout simplement possible de surveiller les chasses des tribus indiennes et des cow-boys dans le far-west de cette fin du XIXème siècle… Douteux pour le moins.

Le véritable malheur des bisons c’est précisément qu’ils n’appartenaient à personne. C’est même un cas d’école de ce que les économistes appellent la « tragédie des biens communs » : le mécanisme qui explique pourquoi, quand les droits de propriété d’une ressource rare ne sont pas clairement établis et garantis, cette dernière tend à être exploitée jusqu’à l’épuisement. Dans le cas des bisons, puisqu’ils sont disponibles gratuitement et qu’il n’y a qu’à se servir, l’intérêt bien compris des chasseurs est d’en abattre le plus grand nombre possible avant que d’autres ne le fasse à leur place. Aucun chasseur n’a intérêt à ménager cette ressource en veillant à laisser le troupeau se reproduire puisqu’il n’a aucune garantie que ce comportement parcimonieux servira ses intérêts à long terme. Le résultat était inévitable d’autant plus que les seuls qui prétendaient faire valoir leurs droits sur les troupeaux étaient les indiens à qui la cavalerie du gouvernement des Etats-Unis fît comprendre avec des arguments particulièrement sanglants que non, les bisons n’appartenaient à personne [3]. Pire encore, le cuir des bisons était en concurrence directe avec celui des vaches qui elles, avaient des propriétaires bien identifiés : la chasse au bison gratuit était donc d’autant plus rentable et dévastatrice. On observera à cette occasion que la population mondiale de vaches se porte très bien pour la bonne et simple raison que, du bocage normand à la pampa d’Argentine, elles sont soigneusement bichonnées par les éleveurs qui en sont propriétaires.

La définition de droits de propriété a, à maintes reprises, prouvée être un des systèmes les plus efficaces et les moins coûteux dont nous disposions pour préserver notre environnement. Le projet« Campfire » est un exemple célèbre de mise en pratique de cette idée pour la protection des éléphants au Zimbabwe. Si, pour nous Européens, l’éléphant est un sympathique pachyderme emblématique de la vie sauvage africaine, pour ceux qui vivent dans la savane, c’est un monstre de plus de sept tonnes qui vous réduit un village et une récolte en poussière en quelques minutes. Ajoutez à cela la misère des zimbabwéens, l’incurie de leur gouvernement et les cours de l’ivoire depuis que son commerce est criminalisé un peu partout dans le monde, et vous comprendrez pourquoi la population des éléphants d’Afrique continue à décliner [4]. L’idée de « Campfire » a donc consisté à faire des tribus locales les propriétaires légitimes des éléphants et de les laisser exploiter les troupeaux comme ils l’entendaient – en l’espèce, il semble que l’organisation de safaris pour occidentaux soit beaucoup plus rentable que le commerce de l’ivoire. Le résultat est sans appel : les éléphants du Zimbabwe se portent à merveille.

Pour en revenir aux bisons américains, il est très probable que ce qui a sauvé l’espèce avant la mise en place d’une législation fédérale (au milieu des années 1890) c’est la création, par plusieurs éleveurs entrepreneuriaux, de troupeaux privés dans les années 1870 et 1880. De fait, sur les quelques 500 000 bisons qui vivent aujourd’hui en Amérique du nord, 96% appartiennent à des éleveurs [5]. On peut regretter qu’il ait fallu privatiser une forme de vie sauvage pour la sauver – ça ce conçoit – mais si vous songez au sort des bisons européens qui, malgré plusieurs siècles de réglementations [6], restent encore une espèce menacée, c’est indiscutablement un moindre mal.

---

[1] C’était notamment le métier de Buffalo Bill Cody, le plus célèbre chasseur de bison, qui approvisionnait les ouvriers de la Union Pacific en viande de bison.

[2] M. Scott Taylor, Buffalo Hunt: International Trade and the Virtual Extinction of the North American Bison.

[3] Mais que le bétail des cow-boys, en revanche, appartenait bien aux cow-boys… D’où les conflits qui finirent tragiquement à Wounded Knee.

[4] Contrairement à leurs cousins asiatiques qui se portent très bien pour des raisons que je vous laisse deviner…

[5] Chiffres de la Wildfile Conservation Society.

[6] Dès le XVIème siècle en Pologne notamment.

Prime exceptionnelle aujourd’hui, chômage demain

Le caractère démagogique de cette nouvelle manifestation du syndrome de prolifération législative n’aura échappé à personne puisqu’on le dénonce jusque dans les rangs de la CGT. Il va de soit que prendre de l’argent dans les poches d’une minorité d’actionnaires pour le distribuer à une majorité de salariés constitue indéniablement un argument à faire valoir lors du grand concours de beauté de l’année prochaine (et ce, d’autant plus que lesdits actionnaires n’ont pas grand-chose de mieux à espérer d’un gouvernement « socialiste » [1] et encore moins des deux fronts). On est là, comme dans le cas des trente cinq heures, dans une de ces tartufferies que nos gouvernants – de droite comme de gauche – apprécient au plus haut point : une proposition purement électoraliste dans un étui d’arguments économiques fallacieux.

Au-delà de ce à quoi des « négociations obligatoires » peuvent aboutir, un petit exercice amusant auquel chacun peut se livrer dans le confort douillet de son canapé consiste à deviner les stratégies de contournement auxquelles les entreprises ciblées pourront se livrer pour échapper à cette loi et – exercice subsidiaire – quels en seront les effets pervers et évidemment inattendus. En réfléchissant moins d’une minute, vous devriez comme moi vous attendre à ce que l’immense majorité des entreprises de plus cinquante salariés veillent scrupuleusement à verser au titre de 2011 un dividende légèrement inférieur à celui de 2010 et compensent le manque à gagner pour leurs actionnaires par des rachats d’actions. De la même manière, il ne serait pas tout à fait surprenant que certaines entreprises décident de se séparer en plusieurs entités de moins de cinquante salariés ou de consolider leurs bénéfices dans une société-mère de trois salariés. On peut aussi imaginer que les patrons de PME de quarante neuf salariés éprouveront quelques réticences à embaucher et que cette prime exceptionnelle provoquera un gel des augmentations de salaires pendant quelques années… Et ce ne sont là que quelques exemples.

Sur un peu moins de 9 millions de salariés qui travaillent dans des entreprises de cinquante salariés ou plus, retranchez les entreprises qui perdent de l’argent ou réinvestissent leurs bénéfices (les deux tiers environ) puis celles qui trouveront une parade et enfin, celles qui choisiront de déménager sous des cieux plus cléments et vous aurez une vague idée du nombre de personnes qui bénéficieront de ce bricolage étatiste.

Au-delà des effets – ou de l’absence d’effets – de cette loi, il est peut être utile de rappeler qu’une entreprise privée n’a pas vocation à créer des emplois ni à veiller à un « juste » partage de la valeur ajoutée : la seule et unique raison d’être d’une entreprise privée c’est de faire gagner de l’argent à ses actionnaires – le reste n’est que littérature. Quand des investisseurs placent leur argent dans une entreprise, ils prennent des risques dans l’unique objectif d’en tirer quelques profits. Toute politique visant à réduire arbitrairement les profits des entreprises françaises [2] incite de facto les actionnaires potentiels à faire autre chose de leur argent – comprenez : à ne plus investir dans des entreprises françaises. Ces dernières, qui auront désormais plus de difficultés à trouver des investisseurs pour les accompagner dans leurs projets de développement, devront donc renoncer à investir ou réduire leurs ambitions ce que nous payeront tous en termes d’emplois et de salaires à moyen ou long terme.

La seule méthode économiquement viable qui puisse nous permettre de faire progresser la part des salaires dans la valeur ajoutée de notre économie [3] consiste à venir à bout du chômage afin de restaurer l’équilibre entre offre et demande de travail. Et pour venir à bout du chômage, nous avons besoin de croissance – et donc d’entreprises privées petites et grandes – et d’un marché du travail efficient – et donc peu réglementé. Les artifices sociaux-démocrates ont tous faillit les uns après les autres depuis quarante ans ; il serait peut être temps de l’admettre et de cesser de récompenser les politiciens qui cherchent à nous vendre ce genre de potions miraculeuses. Enfin, si le président Sarkozy (via François Baroin) cherche véritablement à encourager les employeurs « à mieux répartir la richesse des entreprises », je me permets de lui suggérer de s’intéresser de plus prêt à la part que s’arroge l’Etat sous forme d’impôts et de charges et à considérer un principe d’économie qui relève du simple bon sens : avant de songer à répartir les richesses, il faut les créer.

---

[1] Les guillemets servent ici à souligner que le Parti Socialiste n’est pas du tout socialiste.

[2] Peu importe ce que vous entendez exactement par « entreprise française ».

[3] Ce qui, en soit, n’a aucune raison d’être un objectif.

Ce modèle que le monde nous envie

Les mutuelles et donc le principe même de ce que nous nommons « sécurité sociale » trouvent ainsi leur origine dans des organisations privées qui se sont développées en dépit du législateur plutôt que grâce à lui. En 1850, Frédéric Bastiat, qui observe depuis vingt cinq ans le développement des sociétés de secours mutuels dans les villages les plus pauvres de son département, note dans « Les Harmonies Économiques » [1] que « dans toutes les localités où elles existent, elles ont fait un bien immense ». Le député des Landes, qui est déjà un économiste et un journaliste connu et respecté [2], attribue le succès de ces « institutions admirables » au sentiment de sécurité qu’elles procurent aux associés, bien sûr, mais aussi à cette « dépendance réciproque » qu’elles créent au sein des communautés ouvrières qui fait que tous se sentent directement responsables de la santé financière de la caisse commune. Alerté par des bruits de couloir qui laissent entendre que la commission de l'assemblée législative chargée de préparer un projet de loi sur ces sociétés pourrait préconiser de les centraliser sous la tutelle de l’État [3], Bastiat écrit :

« Car bientôt qu'arrivera-t-il ? Les ouvriers ne verront plus dans la caisse commune une propriété qu'ils administrent, qu'ils alimentent, et dont les limites bornent leurs droits. Peu à peu, ils s'accoutumeront à regarder le secours en cas de maladie ou de chômage, non comme provenant d'un fonds limité préparé par leur propre prévoyance, mais comme une dette de la Société. Ils n'admettront pas pour elle l'impossibilité de payer, et ne seront jamais contents des répartitions. L'État se verra contraint de demander sans cesse des subventions au budget. Là, rencontrant l'opposition des commissions de finances, il se trouvera engagé dans des difficultés inextricables. Les abus iront toujours croissant, et on en reculera le redressement d'année en année, comme c'est l'usage, jusqu'à ce que vienne le jour d'une explosion. Mais alors on s'apercevra qu'on est réduit à compter avec une population qui ne sait plus agir par elle-même, qui attend tout d'un ministre ou d'un préfet même la subsistance, et dont les idées sont perverties au point d'avoir perdu jusqu'à la notion du Droit, de la Propriété, de la Liberté et de la Justice. »

Ce texte a été écrit quatre-vingt quinze ans avant la création de la Sécurité Sociale. A quoi assistons-nous aujourd’hui ? Qui considère encore la Sécurité Sociale comme une caisse commune dont nous sommes tous responsables ? Combien de fois avons nous cherché à bénéficier d’aides dont nous n’avions pas réellement besoin - et auxquelles nous n’avions pas n’avions pas nécessairement droit - en ayant le sentiment de jouer un bon tour à l’État ? Combien sommes nous à considérer - en le pensant vraiment ou pas abus de langage - que le Sécurité Sociale est gratuite ? Combien de nos concitoyens fraudent [4] ? Depuis combien de temps la Sécu ne fonctionne t’elle plus à l’équilibre et doit-elle être financée par l’impôt ?

La triste réalité c’est que Bastiat avait raison. En centralisant les caisses de secours mutuels sous la houlette de l’État, le système a cessé d’être fondé sur la solidarité pour devenir un droit et chacun d’entre nous cherche à l’exploiter à son profit au motif que nous pensons que la société nous le doit ou que nous avons le sentiment de payer pour les autres. « L'État, disait encore Frédéric Bastiat, c'est la grande fiction à travers laquelle tout le monde s'efforce de vivre aux dépens de tout le monde. » Nous avons ainsi créé une société fondée sur la défiance de chacun envers tous, nous suspectons notre voisin d’éluder l’impôt ou de toucher des aides indues et n’attendons plus de l’État qu’il aille chercher dans les poches des autres les moyens de notre subsistance. Si vous cherchez le mal dont souffre notre nation, ne cherchez plus.

La liberté ne divise pas : elle unit les gens.

---

[1] Frédéric Bastiat, « Les Harmonie Économiques », Chapitre XIV (1850)

[2] S’il est un homme qui illustre l’idée selon laquelle « nul n’est prophète en son pays », c’est bien Frédéric Bastiat. Celui dont Joseph Schumpeter disait qu’il était « le plus brillant des journalistes économiques qui ait jamais vécu » reste un inconnu dans son propre pays.

[3] Les travaux de cette commission aboutiront finalement à la loi du 15 juillet 1850 qui tout en maintenant la liberté d'association, ouvre la voie au contrôle de l'État sur les sociétés de secours en instaurant la « reconnaissance d'utilité publique ».

[4] Pourquoi croyez-vous qu’on vous a demandé une photo d’identité pour votre nouvelle carte Vitale ?

Sowell sur les écarts de salaires hommes/femmes

Via Pour une école libre au Québec ; voir aussi l’article de l’ami h16 sur le même sujet.

L’économie de marché est éco-compatible

Evidemment, je ne devrais pas avoir trop de mal à illustrer l’idée selon laquelle les entreprises privées sont naturellement incitées à économiser les ressources – produire beaucoup avec peu ; c’est le b.a.-ba de la recherche de profits. Mais il est en revanche utile d’illustrer des conséquences que peut avoir cette obsession des économies. Prenez l’état des forêts par exemple : l’ennemi naturel (si j’ose dire) des forêts et de la biodiversité qu’elles abritent c’est bien évidemment l’agriculture. Eh bien imaginez vous qu’en cinquante ans, les progrès technologiques motivés par une volonté d’économiser les terres agricoles – et donc de maximiser les profits – ont permis d’économiser cette ressource rare à hauteur de 68% : en 1960, pour produire 100 boisseaux de maïs, un agriculteur étasunien devait exploiter de 1.88 acres de terres agricoles contre 0.61 acres en 2010 [2]. Le résultat de ce « fanatisme de l’économie des moyens de production », c’est que les forêts étasuniennes ont progressé de 769 millions d’hectares rien qu’au cours des vingt dernières années (+0.3%) et que les forêts françaises sont aujourd’hui plus étendues qu’au début de la révolution industrielle (15.9 millions d’hectares contre 11 millions en 1950 et 9 millions au XIXème siècle). Notez au passage que l’excellent état de notre parc forestier n’est pas étranger au fait que les trois quarts de nos forêts sont privées. La déforestation existe bien sûr mais elle a essentiellement lieu en Amérique du sud : au Brésil (qui a perdu 1.1% de sa surface forestière depuis 1990) mais aussi au Venezuela (-1.2%), en Bolivie (-1%) ou en Argentine (-1.8%) tandis qu’étrangement, les deux pays notoirement capitalistes de la région (le Chili et l’Uruguay) sont aussi les deux seuls à voir leurs forêts progresser [3]. On a donc bien recherche de profit, économie des ressources et – in fine – des forêts qui ne s’en portent que mieux. Un point pour Marx.

Marx a également vu juste sur le recyclage. Par exemple, l’explosion de la production de cuivre à l’échelle mondiale a laissé sur les bras des industriels des quantités astronomiques d’un sous-produit de l'exploitation minière – le molybdène – qui n’avait jusqu’alors pas beaucoup d’autres applications que celle curiosité de laboratoire. Devinez ce qu’il advint du molybdène : on lui trouva rapidement toute une série d’application très pratiques – alliages avec l’acier, comme catalyseur… – de telle sorte qu’aujourd’hui les mines de cuivre arrondissent largement leurs fins de mois en revendant cet ex-déchet pour quelque chose de l’ordre de $37 le kilo. En ce donnant la peine de détailler les processus des industriels, on découvre une multitude d’autres exemples analogues : les « cendres volantes », résidus de la combustion du charbon qui était autrefois rejeté dans l’atmosphère, ont depuis trouvé une application rentable dans la production de béton et les drêches de distillerie, sous-produits de la distillation de l’amidon de maïs pour produire de l’éthanol, servent aujourd’hui à nourrir du bétail. Le recyclage a été inventé par des industriels à la recherche de débouchés pour les déchets qu’ils produisaient bien avant que les premiers écologistes ne voient le jour. Ce qui nous fait donc un deuxième point pour Marx.

Rajoutez à cela les considérations écologiques des consommateurs qui ont poussé les industriels à adapter non seulement leurs produits – les voitures américaines modernes consomment 60% de moins qu’en 1973 – mais aussi leurs processus de production et vous admettrez avec moi que l’ami Karl mérite un troisième point. En revanche, vous m’accorderez aussi que le procès instruit par les marxistes modernes et autres partisans de la décroissance planifiée qui n’ont de cesse que de nous expliquer que le capitalisme pille les ressources de la planète et déverse ses tombereaux de déchets industriels aux quatre coins du monde et pour le moins un peu hâtif.

D’autant plus qu’en matière de pailles et de poutres dans les yeux des uns et des autres, les bougres s’y entendent : nos partisans de la planification écologique arriveraient presque à nous faire croire qu’une économie socialiste est par nature respectueuse de l’environnement et donc supérieure – de ce point de vue – à une économie de marché. On nous présente, par exemple, la catastrophe de Fukushima comme un produit typique du « capitalisme mondialisé » (© Front de gauche, Front National) en oubliant non seulement que celle de Tchernobyl n’a pas exactement eut lieu dans une économie ultralibérale mais surtout que si la première est la conséquence d’un séisme d’une ampleur exceptionnelle, la seconde était le bien le fruit d’erreurs humaines et surtout d’un défaut de conception. On pourrait aligner les exemples des succès écologiques des économies planifiées – c’est sans doute la recherche de toujours plus de profits qui a présidé à l’assèchement de la mer d’Aral – mais les chiffres de l’économiste Mikhail Bernstam cités par Cécile Philippe [4] devraient permettre de remettre quelques pendules à l’heure : « Il observe qu’en 1987 l’émission de polluants industriels et domestiques dans l’air était cinq fois plus élevée en URSS qu’aux Etats-Unis, malgré un PIB deux fois plus faible. Parallèlement, l’emploi des ressources polluantes s’intensifiait à l’Est et se réduisait à l’Ouest. Par exemple, de 1980 à 1986, l’auteur souligne que l’énergie nécessaire pour générer 1$ de PIB diminuait de 14% aux Etats-Unis et en France alors qu’elle augmentait de 14% en URSS, de 21% en Bulgarie et de 67% en ex-RDA. En 1986, les économies socialistes étaient, à production égale, deux à trois fois plus polluantes que les économies de marché. »

Evidemment, de là à dire que nous vivons dans un monde parfaitement respectueux de l’environnement, il y a un pas de géant que seul un imbécile franchirait. Mais les solutions – les vrais, les bonnes et les durables – sont à chercher dans le cadre d’une économie de marché et pas dans les délires totalitaires des nostalgiques staliniens et autres décroissants.

---

[1] Karl Marx, « Le Capital », Livre III, chapitre V, section 1.

[2] Données de l’« United States Department of Agriculture » (USDA).

[3] FAO, « Situations des forêts du monde 2011 ».

[4] Cécile Philippe, docteur en économie, directrice de l’Institut économique Molinari et auteur de « C’est trop tard pour la terre » (éd. Jean-Claude Lattès) à qui cet article doit plus que beaucoup.

Taxes et incitations

Par exemple, comment peut-on penser qu’une augmentation de l’impôt sur les sociétés n’aura pas d’impact sur la motivation des entrepreneurs tout en affirmant qu’une augmentation des taxes sur le tabac permettra de réduire sa consommation ?

Via Café Hayek

Prohibition de la prostitution : la pire des solutions

Avant d’entrer dans le vif du sujet, je voudrais juste rebondir brièvement sur cette idée de notre ministre selon laquelle l’objet de cette pénalisation est de nous faire prendre conscience à nous, ignobles phallocrates, que la prostitution c’est vilain. Le but d’une sanction ne saurait être de faire comprendre quelque chose à quelqu’un. Une condamnation, c’est un coût, une pénalité que la société – au travers de l’Etat qui la gouverne – impose à celui qui transgresse la loi et dont le seul et unique objet est de faire en sorte que les justiciables obéissent à cette dernière. Une sanction est faite pour être dissuasive. Si l’idée que madame Bachelot défend consiste à taper sur les gens pour leur faire comprendre que la prostitution c’est mal. Ce faisant, elle agit comme une mère qui menace son enfant d’une punition tout en espérant qu’il commettra un impair pour pouvoir le punir. C’est stupide ! Les sanctions prévues par la loi, comme les punitions de maman, ne sauraient poursuivre d’autre but que le respect de la loi et on saura qu’elles auront été efficaces quand les prisons seront vides.

Ce petit préalable étant posé, on peut en venir au cœur de cet article en posant la question naturelle qui en découle : le régime de prohibition proposé par la mission parlementaire est-il de nature à mettre fin ou à la prostitution ? Et, question subsidiaire, ce peut-il qu’il ait quelques conséquences inattendues et éventuellement indésirables sur les conditions de vie de celles qu’il est supposé protéger – les prostituées [2] ?

A la première question, je réponds sans hésitation : aucune chance. Si ce métier, que l’on n’appelle pas sans raisons le « plus vieux métier du monde », existe dans la plupart des cultures depuis la nuit des temps et a traversé tout les régimes de prohibition comme une aiguille traverse une motte de beurre au mois d’août ce n’est pas par hasard. C’est triste mais c’est comme ça : il a toujours eut, il y a encore et il y aura probablement toujours une demande de sexe tarifé [3]. On peut le regretter, en chercher la cause et même s’en offusquer autant qu’on veut : ça reste une réalité à peu près aussi tangible qu’un bloc de bêton précontraint – il va falloir faire avec. Le fait est que l’homo sapiens mâle à quelques besoins que lui imposent sa nature et que, hors relation consentie par une partenaire féminine à titre gracieux, il ne lui reste que deux options : le viol ou la prostitution. La différence entre les deux – au moins en principe – étant le consentement des deux parties.

Bien sûr, on pourrait suivre le proto-socialiste Morelly et faire en sorte que tout homme nubile soit marié de grés ou de force [4], on pourrait attendre de nos gouvernements qu’ils mettent en place un service public du sexe assorti d’un « Droit au Sexe Opposable » inscrit dans la constitution ou encore, espérer l’avènement d’un Homme Nouveau, débarrassé de ses viles pulsions animales. Comme je crains que ces évolutions ne soient pas tout à fait réalistes – soit qu’elles ne sont pas réellement souhaitées soit qu’elles s’inscrivent dans une échelle de temps qui nous dépasse – il me semble plus raisonnable de conclure que le régime de prohibition que madame Bachelot appelle de ses vœux n’aura que peu (ou pas) de conséquences sur la propension des hommes à consommer du sexe tarifé.

Ce qui est probable, en revanche, c’est que la criminalisation des clients va pousser encore un peu plus cette activité dans les bas-fonds obscurs de notre société. Là où la fermeture des maisons closes à offert un pont d’or au crime organisé et autres maquereaux esclavagistes tout en dégradant les conditions sanitaires déjà douteuses dans lesquelles ce commerce avait lieu, la prohibition achèvera sans doute de masquer la poussière sous un épais tapis de bonnes intentions. Puisque la misère sociale, après quarante ans d’Etat-providence, semble ne toujours pas vouloir reculer il est assez probable que de nombreuses jeunes femmes chercheront encore et toujours à échanger leurs faveurs contre quelques moyens de subsistance. Là où elles pouvaient encore exercer ce commerce au vu et au su de tous, il est vraisemblable que les peines encourues par leurs clients ne les poussent à cacher encore plus leurs activités et donc, ne les obligent à avoir encore plus recours aux services d’organisations mafieuses avec toutes les conséquences glauques que vous voudrez bien imaginer. Bref, les victimes seront encore une fois les prostituées mais ce seront des victimes beaucoup plus discrètes.

A n’en pas douter, la prostitution est une triste réalité mais malheureusement, nous devons faire avec. Alors, quitte à ce que ça existe, autant faire en sorte que les prostituées vivent le moins mal possible et là, je crains fort que nous ne soyons pas sur la bonne voie.

---

[1] Ministère tout à fait sérieux visant à faire en sorte que les Français soient solidaires entre eux et à s’assurer que la société française évite la désagrégation.

[2] Troisième question : quelqu’un s’est-il posé l’une ou l’autre de ces deux premières questions ?

[3] Ou plutôt : il y a une demande de sexe hors mariage qui rencontre une offre tarifée.

[4] Étienne-Gabriel Morelly, « Code de la Nature, ou le véritable Esprit de ses Loix » (1755).

L’immigration devrait être une chance pour la France

Les immigrés ne volent pas nos emplois

Il y a eut, ces dernières années, un regain d’intérêt remarquable pour les études économiques sur l’impact de l’immigration sur le marché du travail des pays accueillants. C’est un phénomène classique : en période de crise, les premiers accusés sont les immigrés qui viennent « voler nos emplois » et cette idée est d’autant plus facile à vendre – politiquement parlant – qu’elle a la couleur, le goût et l’odeur d’une simple remarque de bon sens. Seulement voilà, à chaque fois qu’on a essayé de mesurer objectivement cet effet, on a rien trouvé de significatif et – mieux encore – on a même souvent découvert un léger effet inverse. Aussi incroyable que cela puisse paraître, ce que nous disent les chiffres c’est qu’un fort taux d’immigration n’entraine pas de baisse des salaires (ou de montée du chômage) et peut même résulter en une légère hausse des rémunérations des travailleurs natifs (ou un recul du chômage).

Ce que démontrent les études c’est que les immigrants ne remplacent pas les natifs – c'est-à-dire qu’ils ne rentrent pas ou peu en compétition avec eux pour les mêmes emplois – mais augmentent le nombre total d’emplois dans l’économie. En d’autres termes, il existe un effet de complémentarité qui fait plus que compenser l’effet de substitution. Imaginez, par exemple, qu’une entreprise du bâtiment n’arrive pas à recruter d’ouvriers et se trouve, dès lors, dans l’obligation de licencier plusieurs de ses chefs de chantier. Si elle a en revanche la possibilité d’employer des ouvriers immigrés – qui, parce qu’ils sont moins qualifiés, acceptent de travailler pour moins cher ou d’exécuter des tâches moins gratifiantes que les natifs – elle peut accepter plus de chantiers et donc embaucher du personnel d’encadrement qui, notamment pour des raisons linguistiques, a toutes les chances d’être composé de natifs. Dans une note de synthèse de ses recherches sur le marché du travail étasunien [1], Giovanni Peri, un des spécialistes les plus reconnus en la matière, confirme que cet effet de complémentarité créé plus d’emplois pour les salariés nés américains que n’en « détruit » la compétition avec des immigrés. En approvisionnant l’économie américaine en maçons, ouvriers agricoles et autres chauffeurs de taxis, l’immigration permet aux entreprises étasuniennes d’accroître leurs capacités de production, de vendre plus et donc, d’embaucher plus de chefs de chantier, de responsables d’exploitation et de répartiteurs de taxis américains.

Au total, comme le note Giovanni Peri dans son résumé, l’immigration augmente la capacité productive d’une économie, stimule l’investissement et promeut la spécialisation qui, à long terme, améliore la productivité. Rajoutez à cela que lesdits immigrés vont bien évidemment devoir se nourrir, s’habiller et se loger et vous obtenez un bilan économique net de l’immigration aussi positif dans les faits qu’il est négatif dans l’imaginaire collectif.

L’Etat-providence a cassé la machine à intégrer

A ce stade, on est dans un monde harmonieux où des immigrés viennent compléter les capacités productives du pays accueillant, s’insèrent dans sa société par le travail et les relations sociales qui en découlent et adaptent d’eux-mêmes leurs us et coutumes pour augmenter leurs chances de succès dans leur nouveau pays. Seulement voilà : il semble que malgré cela, nous ayons vraiment un problème avec notre immigration et que ce problème n’est pas lié au nombre d’immigrants puisqu’en 2008, nous affichions un taux net de 1.48 immigrants pour mille habitants alors que des pays comme le Portugal ou l’Australie affichaient des taux de deux à quatre fois supérieurs sans que cela ne pose manifestement de problèmes insurmontables à leurs populations natives.

La réalité de notre monde c’est que l’occident, l’Europe et la France sont des îlots de prospérité perdus au milieu d’un océan de pauvreté. C’est de moins en moins vrai au fur et à mesure que les pays dits émergents émergent effectivement depuis qu’ils ont rejoint le concert de l’économie de marché et de la mondialisation mais ça reste une réalité tangible de ce monde. Une autre réalité, cette fois ci une réalité française, c’est que nous avons un Etat-providence qui, dans un moment de faiblesse, a décrété que ses largesses ne se limitaient pas aux seuls Français mais à toute personne vivant sur notre sol. Or voilà : dans ce monde tel qu’il est, offrir à des étrangers la possibilité de profiter de nos systèmes sociaux pour peu qu’ils viennent s’installer chez nous a au moins deux effets évidents : ça attire du monde et ces gens ne viennent pas pour travailler et s’intégrer mais pour profiter de l’aubaine.

Entendons nous bien : moralement, humainement, nous n’avons pas le droit de reprocher à un tunisien ou à un algérien de fuir la misère de son pays pour venir profiter de nos aides sociales. Ce faisant, il ne fait rien d’immoral et se comporte au contraire en bon père de famille qui cherche à assurer une vie meilleure à ses enfants. De quel droit le lui reprocherions-nous ? Ne ferions nous pas exactement la même chose à sa place ? Nous avons créé une règle du jeu ; les gens utilisent cette règle au mieux de leurs intérêts : c’est aussi simple que ça. Les seuls fautifs dans cette histoire, c’est nous.

Apporter une solution au problème impose de commencer par identifier correctement la nature du problème et en l’espèce, le problème n’est pas l’immigration en tant que telle mais l’immigration créée par notre d’Etat-providence. Notre système n’est non seulement pas viable financièrement – nous ne pouvons pas, comme on dit, accueillir toute la misère du monde – mais il a aussi et surtout brisé le mécanisme d’intégration naturel de notre société civile. C’est pourtant si simple, si évident : pour vivre, il faut travailler et pour travailler, il faut s’adapter, coopérer et s’intégrer à la communauté dans laquelle on prétend vivre. C’est ce mécanisme qui a fonctionné pendant des millénaires durant lesquels nous nous sommes très bien passés de ministères de l'immigration, de l'intégration ou de l’identité nationale et c’est ce mécanisme qu’il s’agit de remettre en état aujourd’hui.

---

[1] « The Effect of Immigrants on U.S. Employment and Productivity » G. Peri (2010).

Déficit de la balance commerciale chinoise

Ces chiffres traduisent en partie la hausse des cours des matières premières comme le pétrole ou le minerai de fer mais aussi l’augmentation du pouvoir d’achat de la classe moyenne chinoise qui consomme de plus en plus volontiers des produits importés d’occident. La plupart des analystes s’accordent sur l’idée selon laquelle ces évolutions obligeront Pékin à laisser le Yuan s’apprécier dans les mois à venir.

Il va sans dire que, pour nous, ce n’est ni une bonne ni une mauvaise nouvelle ; c’est juste une information : si nos entreprises exportatrices ont de bonnes chances de profiter de la croissance de la consommation interne chinoise, il est probable que cette hausse de nos exportations s’accompagne d’un renchérissement de nos importations en provenance de l’empire du milieu.

Homogénéité et politique monétaire

Mais considérez ceci : qu’est ce qui nous pousse à croire que la France ou l’Italie sont des régions économiques homogènes ? Si nous devions revenir au Franc, devrions-nous mettre en place à même politique monétaire pour l’Île-de-France et la Creuse ? Si l’Italie devait quitter la zone Euro, devrait-elle fixer les mêmes taux d’intérêts pour le Mezzogiorno et la Lombardie ? Si nous avions une politique monétaire spécifique à la région PACA, serait-elle adaptée à la fois à Toulon et à Aix-en-Provence ?

Où le problème ne serait-il pas que l’existence même d’une banque centrale implique la mise en œuvre d’une politique monétaire – c'est-à-dire de conditions de taux d’intérêts – commune et arbitraire ?

Incertitude politique

C’est de Barack Obama ! Maintenant que ce principe semble intégré – les entreprises anticipent les conditions économiques futures – comment devraient-elles s’adapter à une hausse de 27% du budget fédéral en 3 ans et à une augmentation de 161% de la base monétaire ?

Via Cafe Hayek

Légalisez-le !

Il convient, quand on aborde ce thème hautement conflictuel, de poser deux principes. L’argument premier de ceux qui s’opposent à la dépénalisation consiste en général à affirmer que « la drogue, c’est mauvais pour la santé ». Soyons tout à fait clair sur ce sujet : ils ont entièrement raison et il n’est pas question ici de remettre en cause cet état de fait qui ne fait d’ailleurs pas vraiment débat. Je ne suis pas un spécialiste du sujet et ne me risquerais donc pas à établir la moindre hiérarchie entre les différents produits nocifs et addictifs que injectons dans nos corps – alcool, tabac, cannabis et autres champignons hallucinogènes – et me contenterais d’affirmer d’un bloc que tous, à des degrés divers, sont mauvais pour notre santé. Ceci étant dit et dument posé en préalable, il faut aussi poser un autre principe : ce n’est pas parce que quelque chose est mauvais pour notre santé que l’Etat peut légitimement nous interdire d’en faire usage. En d’autres termes, le rôle de la puissance publique est de garantir nos droits et de nous défendre contre les violences exercées par des tiers mais pas de nous défendre contre nous-mêmes. On m’opposera qu’un drogué ne dispose plus de son libre-arbitre ; ce à quoi je répondrais que c’est tout à fait possible dans certains cas mais que ça n’a rien de systématique ni d’universel. Au même titre que beaucoup de gens consomment de l’alcool ou fument du tabac tout en restant parfaitement lucides et capables de s’arrêter [1], c’est à vous de faire la preuve qu’un consommateur de cannabis ne dispose plus de son libre-arbitre avant de le priver de sa liberté. C’est là un principe qui dépasse très largement le sujet précis de l’usage de stupéfiants : priver un citoyen de sa liberté est un acte qui n’a rien d’anodin ni de normal, c’est une décision grave qui devrait toujours être dument motivée.

Ce qui nous amène fort opportunément au sujet des arguments factuels et raisonnés qui pèsent en faveur d’une dépénalisation de l’usage et du commerce de produits cannabiques.

D’abord et surtout, la prohibition n’empêche pas les gens de consommer. C’est un point qui relève de l’évidence : le régime de criminalisation du commerce de stupéfiant a été un échec total ; jamais nos concitoyens n’ont autant consommé de cannabis que depuis que nos gouvernements successifs se sont mis en tête de le leur interdire. Selon l’Observatoire français des drogues et des toxicomanies (OFDT), « Depuis le début des années 1990, l’expérimentation de cannabis a connu une hausse assez nette pour atteindre 25 % en 2000 puis 31 % en 2005 parmi les 15-64 ans. » et une enquête de 2008[2] concluait qu’« un quart des adolescents de 17 ans déclarent avoir consommé du cannabis au cours du dernier mois ». Un bref coup d’œil à l’extérieur de nos frontières nous permet de constater que même dans des pays où le trafic de drogue est passible de la peine de mort, les consommateurs parviennent toujours à s’approvisionner et la consommation ne baisse pas. Le fait que la répression aggrave les choses n’est pas du tout, comme le pense Jérôme, paradoxal. C’est en fait parfaitement logique : plus l’Etat mène la vie dure aux dealers, moins ils se font concurrence entre eux, plus ils peuvent augmenter leurs prix et donc « investir » dans le développement de leurs activités. Ce qui nous amène à mon deuxième argument.

Le principal effet de la prohibition c’est qu’elle créé une source de revenus pour le crime organisé. Lorsque le crime organisé s’organise (justement) pour approvisionner nos concitoyens en cannabis il ne le fait pas par grandeur d’âme ni pour rendre service à qui que ce soit : il le fait parce qu’il existe une demande solvable et que la prohibition réduit la concurrence ; c'est-à-dire qu’en somme, il y a des profits à faire. Il ne s’agit pas d’une « réponse spécifiquement ultralibérale » comme le dit Jérôme mais d’une réponse du marché ou, si vous préférez, c’est encore un coup de la « main invisible ». Que des gens fassent commerce du cannabis ne me gène pas mais que cette activité leur serve à enrichir des mafias et à remplacer l’Etat dans des quartiers entiers en y faisant régner leur loi me pose en revanche un sérieux problème.

Un autre effet particulièrement indésirable de la prohibition c’est qu’elle créé l’opacité de ce marché : en interdisant l’existence de points de vente ayant pignon sur rue – des « coffee shops » - elle empêche les consommateurs de se faire une idée de la qualité des produits qu’ils achètent et les prive de tout recours si la barrette de shit qu’on leur a vendu a été coupée avec Dieu sait quelle saloperie. Là aussi on pourrait croire à un paradoxe mais il n’en est rien : légaliser le commerce du cannabis c’est aussi améliorer la transparence du marché et donc la qualité des produits. Ça ne rendrait évidemment pas le cannabis « bon pour la santé » mais ça contribuerait – c’est déjà ça – à le rendre moins mauvais. Etant entendu que, interdit ou pas, les gens veulent consommer ce produit et le consomment effectivement, faire en sorte qu’il soit le moins nocif possible me semble relever du bon sens.

D’autant plus que rien ne prouve qu’une dépénalisation incite les gens à consommer plus. L’expérience de nos voisins hollandais ne démontre – bien sûr – rien du tout mais le fait que la relative libéralisation du marché se soit accompagnée d’une baisse de la consommation montre au moins qu’il n’existe pas de lien systématique entre fin de la prohibition et augmentation de la consommation. Si, pour les raisons évoquées plus haut, il est plus que probable qu’une dépénalisation entraine une baisse des prix – sans parler de la facilité de se procurer le produits – il semble que la consommation de produits stupéfiants soit relativement « inélastique » aux prix. Par ailleurs, il est assez probable qu’une légalisation du cannabis diminue son attrait auprès de ses principaux consommateurs – les adolescents – dans la mesure où ces derniers apprécient justement le caractère transgressif des drogues.

Enfin, si la prohibition coûte cher au budget de l’Etat, une dépénalisation lui rapporterait au contraire de nouvelles ressources. Légaliser ce commerce c’est bien sûr récupérer de la TVA et de l’impôt sur les sociétés mais c’est aussi quelques chômeurs en moins – et notamment des dealers – et des « coffee shops » qui consomment de l’électricité et achètent des fournitures. On remplace la guerre des gangs par de paisibles boutiques fleuries en centre ville ; reconnaissez que c’est tout de même plus sympathique.

Je suis donc d’accord avec Jérôme sur tout, sauf son titre.

---

[1] Je n’ai pas dit que c’était facile mais ça reste une question de volonté.

[2] Legleye, Spilka, Le Nezet, Laffiteau – « Les drogues à 17 ans. Résultats de l’enquête Escapad 2008 ».

Il n’y a pas eu de « crise des subprimes »

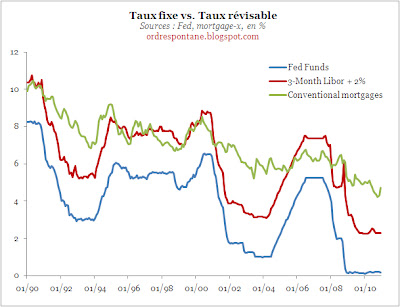

A la fin du troisième trimestre 2007, les mortgages subprimes représentaient 13.1% du marché contre 77.6% pour les mortgages primes et 9.3% pour les mortgages accordés par la FHA et la VA [1][2]. Les fameux subprimes ne représentaient donc, malgré leur très forte croissance, qu’une fraction marginale du marché des mortgages. En revanche, une des particularités des marchés anglo-saxons en général et du marché américain en particulier est l’usage de crédits immobiliers à taux révisables (adjustable-rate mortgages, ARMs). Au troisième trimestre 2007, plus d’un mortgage sur cinq était ainsi indexé sur un indice de marché comme le taux des bons du trésor à 1 an, un taux Libor ou le « 11th District COFI » [2]. Or, par construction, le taux de ces indices est directement lié à celui des Fed Funds et donc à la politique monétaire de la Fed.

Du 11 décembre 2001 au 10 novembre 2004 (soit pendant 3 ans), la Fed va maintenir le taux des Fed Funds en deçà de 2%. Pendant une année entière (du 25 juin 2003 au 30 juin 2004), elle fixera même le taux cible des Fed Funds à 1%. Ce faisant, elle incite non seulement les ménages américains à s’endetter pour acheter des biens immobiliers mais elle les incite à s’endetter à taux révisable. La raison en est très simple : le taux des mortgages à taux fixes est – très logiquement – fixé par les banques en fonction du niveau des taux d’intérêt à long terme tandis que les taux des ARMs varient en fonction de références à court terme. Lorsque la Fed fait baisser le taux des Fed Funds – et donc l’ensemble des indices de marché à court terme – elle créé de la pente et donc une forte incitation à s’endetter sur des références de court terme. Le graphique suivant illustre l’évolution comparée des taux fixes pratiqués sur le marché américain (en vert) et d’un ARM dont le taux est égal au Libor 3 mois augmenté de 2% (en rouge) : pendant ces trois années, un tel crédit à taux révisable était en moyenne 2.5% moins cher qu’un crédit taux fixe.

A partir du 30 juin 2004, la Fed commence à faire remonter graduellement le taux des Fed Funds de 25bps en 25bps pour essayer d’enrayer le bulle immobilière ; au total 17 remontées de taux jusqu’au 29 juin 2006 où elle établi le taux cible des Fed Funds à 5.25%. En deux ans, elle fait donc passer le taux du marché interbancaire de 1% à 5.25% puis le laisse en l’état pendant plus d’un an (jusqu’au 18 septembre 2007). Progressivement – en principe à la date d’anniversaire du contrat – le taux des crédits révisables s’ajuste à la hausse. Le taux payé par un ménage qui aurait contracté un mortgage à Libor 3 mois + 2% passe de 3.16% en décembre 2003 à 7.51% en juin 2006. De fait, dès début 2006, on commence à observer une recrudescence des difficultés des paiements sur les crédits à taux révisables. Alors que, pour les crédits primes et subprimes à taux fixes, le taux de défaillance reste stable ou en baisse jusqu’au second trimestre 2007, les défauts de paiements explosent sur les crédits à taux révisables primes et surtout subprimes. A la fin du troisième trimestre 2008, le taux de défaillance des mortgages primes à taux révisables atteint 8.09% (contre 1.65% pour les crédits à taux fixes de qualité de crédit équivalents) et celui des mortgages subprimes à taux révisables atteint 28.84% (contre 11.28% pour les subprimes à taux fixes).

Le terme de « crise des subprimes » est une invention de journalistes ; le déclenchement de cette crise et la récession qui a suivit sont fondamentalement liées à la politique monétaire de la Fed et à ses effets sur les crédits immobiliers à taux révisables.

---[1] La Federal Housing Administration (FHA) et la Veterans Affair (VA).

[2] Mortgage Bankers Association Q3 2007.

Prolifération législative

-- Winston Churchill

Dans son rapport annuel 2010, le Médiateur de la République dresse un portrait particulièrement dur de l’état de nos lois et des relations qu’entretiennent nos concitoyens avec elles. L’empilement législatif a atteint un tel degré que ni les Français, ni leurs administrations ne connaissent les lois qui sont supposées les gouverner. Nouveaux textes, circulaires, décrets, jurisprudence, arrêtés qui contredisent la loi : notre système juridique est devenu à ce point opaque et instable que l’application des lois en devient aléatoire – entre excès de zèle, excès de lenteur, application mécanique et déshumanisée des procédures quand les décisions prises par l’administration ne sont tout simplement pas en contradiction avec les textes en vigueur. Ce système qui était supposé nous protéger en couvrant nos vies privées d’un étroit maillage de réglementations fait désormais régner en France ce que le médiateur lui-même qualifie d’« insécurité juridique ».

Dans une perspective évolutionnaire, les règlementations en social-démocratie ont ceci de commun avec les bactéries qu’elles ont tendance à se multiplier de façon exponentielle. Cela procède – il me semble – de trois caractéristiques intrinsèques : comment elles naissent, comment elles se reproduisent et enfin, comment elles ne meurent pas.

Nos lois naissent dans l’émotion. Mais à la différence des êtres humains, chez qui la naissance précède l’émotion, les règlementations tendent à voir le jour après qu’un évènement à forte teneur émotionnelle – et idéalement riche en controverses – ait défrayé la chronique. Le devoir de l’Etat étant de nous protéger de tout y compris de nous-mêmes ; l’homo politicus ne peut concevoir son utilité sociale sans promptement faire voter une loi pour nous prouver à quel point notre sort lui importe. L’inflation législative trouve ainsi sa source dans la volonté du pouvoir politique d’apporter des réponses de circonstance à chaque cas particuliers. Peu importe que cette loi soit utile, peu importe qu’elle rentre en conflit avec des dispositifs déjà existants, peu importe qu’elle n’apporte aucune véritable solution à supposer qu’il y ait eut un problème et enfin, peu importe qu’elle finisse elle-même par poser plus de problèmes qu’elle n’apporte de solutions. On serait en droit, dans un monde rationnel, d’attendre de nos gouvernants qu’ils évaluent calmement les coûts et les bénéfices de chaque texte avant qu’il n’entre en vigueur [1] ; vous savez aussi bien que moi qu’il n’en est rien : on légifère dans l’urgence, dans le feu de l’action pour adopter une posture de l’homme politique concerné.

Les lois ont également cette étonnante faculté que de pouvoir se reproduire entre-elles mais aussi par parthénogénèse. Adoptées dans l’urgence et sans aucune considération pour le cadre juridique existant ni pour les détails de mise en œuvre pratique, elles créent de nouveaux problèmes inattendus qui, plutôt que de susciter leur suppression pure et simple, sont à leur tour traités par de nouvelles lois et autres amendements. C’est ainsi que les règlements se superposent les uns aux autres, que les décrets viennent contredire les lois, qu’à peine adoptées les législations sont déjà obsolètes et remplacées par une nombreuse descendance qui cherche non seulement à apporter une solution au problème identifié à l’origine mais aussi aux nombreuses conséquences indésirables des règlementations qui ont précédé. D’inextricable, le système devient instable et même l’administration qui est en charge d’appliquer la loi finit par s’y perdre.

Enfin les lois ne meurent pas parce qu’elles n’ont pas de prédateur naturel. Une fois mise en place, il devient extrêmement difficile de supprimer une loi. Même si elle est notoirement inefficace ou nocive, même si elle coûte une fortune et que son bien utilité est pour le moins douteuse ; on préfèrera toujours l’amender – et de préférence à la marge – plutôt que de la supprimer tout simplement. Pour la même raison qui pousse nos politiques à faire voter des lois, les supprimer leur est insupportable : comment justifier auprès de son électorat la suppression d’une loi visant à promouvoir l’investissement locatif à coup d’avantages fiscaux quand tant de gens ont du mal à se loger et tant d’autres peinent à défiscaliser leurs revenus ? Défaire des lois inutiles et même nuisibles demande non seulement un minimum de communion avec les difficultés quotidiennes de ceux d’entre nous qui ne sont ni hauts fonctionnaires ni avocats mais aussi du courage. L’homme politique moderne ayant une fâcheuse tendance à appartenir à l’une des deux catégories citées ci-dessus et manquant singulièrement de courage ; les lois ne meurent pas et prolifèrent.

« Plus il y a d'interdits écrivait Lao Tseu [2], plus le peuple s'appauvrit ». Les seuls bénéficiaires de ce maquis normatif sont ceux qui ont les moyens de s’offrir les services d’un cabinet spécialisé – ou plus directement du législateur. La loi qui devait nous protéger est devenu une arme à l’usage des procéduriers et un fardeau pour le reste d’entre nous. Des petites et moyennes entreprises aux départements de recherche de nos universités en passant par nos administrations, cette règlementation tentaculaire coûte, freine, bloque et ne règle plus grand chose. Ce qu’il nous faudrait maintenant, c’est arriver à « délégiférer ».

---[1] C’est d’ailleurs dans cet esprit que la révision de la Constitution de 2008 prévoyait des études d’impact pour évaluer les effets pervers des réformes.

[2] Dao De Jing (57)

La valeur des choses

Au début d’un de ses cours, un professeur d’économie distribue à chacun de ses étudiants un panier de dix sucreries – réglisse, bonbon à la menthe, fraise tagada… - de telle sorte que chaque élève dispose exactement du même assortiment et leur demande d’évaluer la valeur de leurs dotations. Les étudiants s’exécutent et inscrivent leurs évaluations sur un morceau de papier que le professeur récupère afin de calculer la richesse globale de cette microéconomie expérimentale. Cette première étape terminée, le professeur invite ses élèves à échanger librement leurs bonbons de telle sorte que celui qui n’aime pas la réglisse puisse l’échanger contre une sucrerie plus à son goût ou que l’amateur de fraises tagada puisse en récupérer le plus possible. Les étudiants se prêtent au jeu et chacun cherche à adapter sa dotation à son goût personnel. Lorsque tous ont regagné leurs places, le professeur leur demande d’évaluer leurs nouveaux paniers, d’inscrire le résultat sur une feuille puis, comme la première fois, récupère les estimations et les somme pour mesurer la richesse globale de cette petite économie. A votre avis, qu’observe t’il ?

La richesse globale à augmenté ! Alors que le nombre et le type de sucrerie est resté le même tout au long de l’expérience, la nouvelle évaluation révèle que les étudiants s’estiment maintenant plus riches qu’ils ne l’étaient lorsqu’on leur avait distribué des paniers standardisés. Mieux encore, tous – sans aucune exception [1] – s’estiment désormais plus « riches » qu’ils ne l’étaient au départ. C'est-à-dire que cette cession d’échange libre a non seulement créé de la richesse mais qu’en plus, personne n’a le sentiment d’avoir perdu au change : tous s’estiment gagnants. Comment est-ce possible ?

Derrière cette expérience anodine se cache deux des concepts les plus importants et les plus fondamentaux de la science économique : la « subjectivité de la valeur » et le « bénéfice mutuel de l’échange » qui en découle. Nous avons évoqué plus haut l’hypothèse selon laquelle un des étudiants n’aime pas la réglisse : pour lui, cette sucrerie n’a aucune valeur. De la même manière, un des élève est un grand amateur de fraises tagada : pour lui ce bonbon a plus de valeur que n’importe quel autre. Ces deux étudiants sont deux individus différents avec des goûts différents et pour qui la valeur qu’ils accordent aux choses – et en l’espèce aux sucreries – est elle aussi différente. C’est la réalité fondamentale à laquelle se sont toujours heurtés les systèmes planifiés qui prétendent nous rendre égaux : nous ne le sommes pas et n’avons pas vraiment envie de l’être. Chacun d’entre nous a sa propre individualité, ses expériences, sa culture, ses objectifs, ses goûts, ses passions qui font de nous ce que nous sommes : des êtres uniques. Et c’est cette part d’humanité qui fait qu’un étudiant qui n’aime pas la réglisse sait que d’autres l’aiment et qu’il est dès lors possible d’envisager un mode de coopération pacifique qui permettra d’échanger de la réglisse contre autre chose dans le respect des intérêts des deux parties : on appelle ça un « marché ».

La subjectivité de la valeur n’a rien d’évident au premier abord. Pendant très longtemps, la source de la valeur a divisé philosophes et économistes ; certains comme les classiques anglais (Adam Smith, David Ricardo) puis Karl Marx [2] défendaient l’idée selon laquelle il existe une source objective de la valeur des choses tandis que Démocrite, St Thomas d’Aquin, les scolastiques espagnols (et notamment Martín d'Azpilcueta) et les classiques français (Condillac, Jean-Baptiste Say, Turgot…) pensaient que la source de la valeur résidait dans l’utilité, le bien être qu’elles nous procuraient – c'est-à-dire qu’elle était subjective. C’est probablement Smith, avec son « paradoxe de l’eau et des diamants » qui posa le plus grand problème conceptuel aux tenants de la subjectivité de la valeur en observant que l’eau, qui nous est extrêmement utile, ne vaut presque rien tandis que les diamants, qui ne servent pas à grand-chose, valent très cher. L’histoire de la pensée retiendra que c’est vers 1870 que trois économistes [3] – William Jevons, Léon Walras et Carl Menger –ont résolu chacun de leur coté le fameux paradoxe : si l’eau est si bon marché c’est que dans l’Angleterre de Smith elle est tout simplement très abondante ; si ce dernier avait vécu au milieu du désert, il aurait su qu’un premier verre d’eau peut avoir une grande valeur et que c’est en augmentant le nombre de verres d’eaux disponibles que la valeur baisse [4]… C’est la « révolution marginaliste » et la naissance de deux grands courants de pensée : les néoclassiques – qui suivent Walras et Jevons – et les autrichiens – successeurs de Menger.

Si vous y regardez de près, cette subjectivité est partout ; elle est au cœur de notre perception de la valeur des choses. L’erreur de Smith, Ricardo et Marx s’apparente en fait à un sophisme involontaire : ils observaient, comme vous et moi, que la plupart des prix sont supérieurs aux coûts de production et en déduisaient que le prix, la valeur marchande des choses, découlait de ces derniers. En réalité, si nous observons des prix supérieurs aux coûts de production [5] c’est tout simplement que les biens ou les services qui ne peuvent être produits pour un coût inférieur à leur valeur ne sont tout simplement pas produits : personne n’a intérêt à le faire. Imaginez par exemple qu’une équipe d’ingénieurs et de techniciens très qualifiés se mettent en tête de construire une machine à couper les cheveux en quatre dans le sens de la longueur. La « valeur-travail » de cet appareil serait sans doute très élevée mais quelle serait sa véritable valeur ? Qui achèterait cet engin et à quel prix ? Subjectivement, nous n’accordons aucune valeur à une machine à couper les cheveux en quatre dans le sens de la longueur parce qu’elle ne nous est d’aucun intérêt et c’est pour cela que vous n’en avez jamais trouvé dans les rayons de votre supermarché.

Cette notion de valeur, de richesse est un produit de notre esprit, de notre perception individuelle des choses et c’est la rencontre de ces appréciations subjectives qui donne lieu à des échanges, des marchés et des prix. Imaginez qu’un de nos étudiants décide de donner ses sucreries à sa jolie voisine. Bien sûr, il poserait un problème au professeur puisque son nouveau panier ne vaudrait désormais plus rien mais la réalité c’est qu’il aurait obtenu, en échange de quelques bonbons, une chose inestimable à ses yeux : un premier contact. Un de mes amis d’enfance est moniteur de voile ; il gagne moins bien sa vie que moi et pourtant, pour rien au monde il ne l’échangerait contre la mienne – il est heureux pour la simple raison qu’il a adapté librement sa vie à ses propres choix. Lorsque vous achetez des produits issus du commerce équitable, quand vous boycottez une marque, quand vous préférez une voiture qui rejette moins de dioxyde de carbone, quand vous soutenez une association humanitaire : dans chacune de ces situations, vous exprimez vos préférences, vos choix, vos perceptions subjectives de la valeur des choses. Le marché n’est rien d’autre que le lieu physique ou dématérialisé où nos différences se rencontrent et donnent lieu à des échanges ; vous n’y trouverez jamais rien d’autre que ce que nous, homo sapiens, être vivants, pensants et agissants y apportons. L’économie, le marché est un produit de notre nature humaine et n’a jamais cessé, ne serais-ce qu’un instant, de refléter fidèlement et de servir cette nature.

---

[1] Il est possible que quelques étudiants aient été satisfaits de leur dotation initiale et n’ai donc pas participé à l’échange ; pour ceux là la valeur du panier n’a donc pas changée.

[2] Marx reprendra chez Ricardo l’idée selon laquelle la valeur des choses dépend de la quantité de travail nécessaire à les produire ; c’est la pierre angulaire du socialisme scientifique – sans elle, tout l’édifice s’effondre.

[3] C’est en réalité assez injuste : les classiques français l’avaient fait un siècle plus tôt.

[4] On parle d’« utilité marginale décroissance ».

[5] Sauf durant la période des soldes par exemple.

Pente de la courbe et récessions

C’est l’accroche d’un papier publié d’Arturo Estrella et Frederic S. Mishkin en juin 1996 sur le site de la Fed de New York ! Comment est-il seulement possible que la Federal Reserve publie ce genre de papier sans réaliser que la pente de la courbe c'est eux qui la créent ?

Mon graphique préféré, remis à jour à fin mars 2011 (NB: j'utilise le taux des Fed Funds à la place du taux des T-bills 3 mois).

Fermez la BCE*

La Bank of England fut créée en 1694 par le roi William III afin de garantir « certaines récompenses et avantages […] aux personnes qui avanceraient volontairement la somme de 1.5 millions de livres afin de mener à bien la guerre contre la France » [1]. Dès sa fondation, la banque fut ainsi le bras armé des finances royales et, au cours des siècles qui suivirent, perpétua cette tradition en échange de nouveaux privilèges. En 1844, le Bank Charter Act accorde ainsi à la Bank of England le monopole de l’émission de billets de banque faisant d’elle, deux ans avant notre Banque de France, la première banque centrale moderne. L’histoire de ces institutions qui nous semblent si naturelles à défaut de nous être familières est ainsi intrinsèquement liée aux besoins de financement de nos gouvernants.

Pour qu’un système de banque centrale fonctionne, vous avez besoin de deux dispositifs légaux. Le premier accorde le monopole d’émission de billets de banques à la banque centrale et interdit à quiconque de lui faire concurrence (article 442-4 du code pénal). Le second dispositif instaure le « cours légal » de la monnaie gouvernementale ; c'est-à-dire qu’en tant que citoyens de ce pays, vous n’avez pas le droit d’utiliser d’autre monnaie que celle que votre gouvernement vous autorise à utiliser (article R642-3 du code pénal) et vous n’avez pas le droit de refuser cette monnaie en paiement (article R642-2 du code pénal). Une fois ces deux conditions préalables remplies, il ne peut plus y avoir qu’une seule monnaie : celle de la banque centrale, c'est-à-dire celle de l’Etat.

Un prince dépensier et une planche à billet

Imaginez un royaume dirigé par un prince dépensier qui aurait mis en place un tel dispositif légal. Lorsque le prince souhaite engager une dépense, il lui suffit de mander le gouverneur de sa banque centrale et de lui ordonner d’imprimer la quantité de billets de banques nécessaire : le gouverneur de ladite banque étant nommé, payé et potentiellement embastillable sur ordre du prince, il est bien évident que ce dernier s’exécutera sans mot dire et livrera en temps et en heure les espèces demandées. Au premier abord, vous trouverez ce système formidable puisqu’il élimine définitivement ces inconvénients que nous connaissons sous le nom d’impôts, de déficits budgétaires et autres dettes publiques : il suffit de financer la dépense publique avec la planche à billet et tous nos problèmes disparaissent comme par magie.

Malheureusement, le monde réel manque cruellement de magie. Il y a bel et bien une limite à l’usage de la planche à billet pour financer le trésor royal : et cette limite porte même un nom, on l’appelle « inflation » [2]. Le principe en est très simple : une monnaie a une valeur qui dépend de la demande de monnaie (vous et moi) et de l’offre de monnaie (la banque centrale). Si notre prince finance ses dépenses à l’aide de la planche à billet, il augmente continuellement la quantité de monnaie en circulation et donc dévalue sa propre monnaie. Bien sûr, pour vous comme pour moi une dévaluation de la monnaie se traduit par une dévaluation de nos salaires et de nos économies ; c'est-à-dire que le prince n’a fait d’autre que d’inventer une nouvelle forme d’imposition qui consiste à siphonner notre pouvoir d’achat à coup de création monétaire. Si cet impôt à quelques effets indésirables – notamment le fait qu’il frappe tout le monde au même taux, encourage l’endettement et ronge les économies des braves gens – il a aussi un avantage non négligeable : il se traduit par une hausse continue des prix qu’il sera facile d’attribuer à la rapacité des marchands et à l’avidité des banquiers. Mais là aussi, l’histoire a largement démontré que les effets secondaires peuvent se révéler particulièrement dévastateurs – j’invite ceux que ça intéresse à se renseigner sur l’expérience allemande de 1923.

Le monde réel manque cruellement de magie : faire tourner la planche à billet ne créé pas de richesse. Notez bien que ça serait formidable – nous serions déjà venus à bout de la misère dans le monde depuis longtemps – mais ça ne fonctionne pas comme ça. C’est pour cette raison que Valéry Giscard d'Estaing, alors ministre de l'Économie et des Finances, avait eut la bonne idée de faire voter cette fameuse loi n°73-7 du 3 janvier 1973 qui interdit au Trésor Public de faire directement appel à la Banque de France. En vous promenant un peu sur internet et dans les programmes de certains partis, vous trouverez de nombreux commentateurs qui fustigent cette « loi scélérate » qu’ils ont pour l’occasion rebaptisé « loi Rothschild » au motif qu’elle aurait été voté dans le seul but d’engraisser les banquiers [3] et serait responsable de notre dette publique [4] – vous devriez vraiment jeter un coup d’œil à l’expérience allemande de 1923.

L’inflation est un impôt qui ne dit pas son nom

Si cette loi de 1973 limite effectivement la capacité de nos gouvernants taxer notre pouvoir d’achat en dehors de tout contrôle démocratique, elle ne règle pourtant pas totalement le problème. Admettons, si vous le voulez bien, que l’intérêt bien compris de l’homos politicus est de faire bénéficier au plus grand nombre possible des largesses des derniers publics tout en évitant de se mettre à dos les moutontribuables chargés de remplir les caisses. Il s’en suit, vous me l’accorderez, que la dette publique est une conséquence naturelle de l’Etat-providence et de fait, nos Etats-providence sont formidablement endettés. Or voilà, s’il y a bien une chose que les gens endettés aiment beaucoup, c’est l’inflation. La raison en est fort simple : si vous devez rembourser 100 euros chaque année, vous avez matériellement intérêt à ce que la valeur de l’euro – c'est-à-dire la valeur réelle de vos remboursements – baisse.

Et c’est là qu’interviennent nos banques centrales « indépendantes ». Dans leur ordre de mission, on leur a demandé deux choses : créer les conditions de la croissance tout en préservant la valeur à long terme des monnaies dont elles ont la charge. Si vous deviez chiffrer ce deuxième objectif vous penseriez certainement à zéro pourcent d’inflation n’est-ce-pas ? Eh bien non, pour les banquiers centraux, préserver la valeur à long terme de la monnaie c’est 2% d’inflation. Vous me direz que 2% d’inflation ça n’est pas beaucoup mais je vous rappellerais que 2% d’inflation pendant dix ans ça fait tout de même 22% de perte de pouvoir d’achat et autant de gagné pour l’Etat. En fait, cet objectif de 2% présente surtout l’avantage d’être supportable à court terme et d’éviter que les électeurs ne se posent trop de questions sur les origines de la hausse des prix. « L'art de l'imposition disait Colbert consiste à plumer l'oie pour obtenir le plus possible de plumes avec le moins possible de cris ».

Bref, nos Etats ont intérêt à ce que leurs banques centrales créent beaucoup de monnaie et les banques centrales – toutes indépendantes qu’elles sont supposées être – créent effectivement beaucoup de monnaie, de l’inflation, des cycles d’expansion du crédit, des bulles spéculatives et – finalement – de gigantesques crises que nos politiques s’empressent de mettre sur le dos des marchés, des banques, des spéculateurs, des paradis fiscaux, du réchauffement climatique ou de Dieu sait qui d’autre encore. La réalité simple et brutale est que ce système est une construction humaine et qu’il est donc faillible. La réalité c’est que ce système qui vient encore une fois de nous montrer à quel point il peut être dangereux ne repose que sur deux dispositifs légaux qui vous empêchent d’utiliser une autre monnaie que celle de l’Etat et qui interdit à quiconque de vous proposer une alternative.

Privatiser la monnaie

Vous pensez que c’est de la science-fiction ? Détrompez-vous : imaginez par exemple, qu’une banque propose un jour à ses clients de placer tout ou partie de leurs économies en or et que la quantité d’or détenue par chaque client soit mesurée en « bullions », un bullion représentant 1/30ème de gramme d’or. Vous pourriez, par exemple, avoir un compte créditeur de 30 bullions – c'est-à-dire un gramme d’or soient 32.56 euros [5]. Imaginez maintenant que cette même banque vous propose un chéquier ad hoc qui vous permet de virer des bullions de votre compte vers un autre compte : le bullion est de facto devenu une monnaie dont la valeur est directement liée à celle de l’or. La banque peut tout aussi bien vous proposer des certificats de dépôt – c'est-à-dire des bouts de papier représentant 10, 20, 50 ou 100 bullions – qui ne sont rien d’autres que des billets de banque que vous pouvez utiliser comme moyen de paiement en lieu et place de vos euros. Plusieurs systèmes de ce type – des systèmes de « banque libre » – ont parfaitement bien fonctionné au travers de l’histoire [6]. L’expérience écossaise de 1716 à 1845 est sans doute le plus célèbre : 129 ans sans banque centrale ni pratiquement aucune règlementation bancaire et pourtant le système bancaire le plus stable et le plus performant de son époque.

Les vertus d’un système de banque libre reposent principalement sur deux spécificités. Primo, là ou nos gouvernement ont toutes les incitations du monde à dévaluer régulièrement mais surement leurs monnaies, les banques émettrices d’un système de banque libre ont au contraire matériellement intérêt à préserver la valeur de leurs monnaies dans le temps pour éviter de perdre des parts de marché au profit de leurs concurrentes. Deuxio, et c’est probablement le point le plus important, dans un système de banque libre ce sont les banques qui se surveillent entre elles en s’assurant de leurs solidités financières respectives : il en va de leur intérêt à toutes ; si une banque accorde trop de crédit et se retrouve en faillite, les autres banques seraient les premières victimes de la banqueroute. Bref, c’est un système en tout point supérieur à celui des banques centrales ; en tout point sauf deux : il ne permet pas aux Etats de manipuler la monnaie à des fins fiscales et interdit aux banques de gagner de l’argent sur le dos des contribuables.

---

[1] William III avait un besoin urgent d’argent frais suite à sa défaite lors de la bataille de Bévéziers (1690).

[2] Madame Rachida Dati, où que vous soyez, une pensée pour vous.

[3] Et que Georges Pompidou fût directeur général de la Banque Rothschild.

[4] La dépense publique est passée de 40% du PIB en 1973 à plus de 56% aujourd’hui mais ça n’a probablement rien à voir (sarcasme)…

[5] A l’heure où j’écris ces lignes.

[6] Le professeur George Selgin, probablement le spécialiste le plus éminent en la matière, propose une rétrospective (en anglais) dans la première partie de The Theory of Free Banking.

Ça n’a même pas commencé…

Sur la base des données de la Fed. En bleue clair, les réserves obligatoires des banques auprès de la Fed ; en bleue foncé, les réserves effectives ; en rouge la base monétaire (M0) et en violet, M1.

Depuis le 31 août 2008, la base monétaire est passée de $848.3 milliards à $2 210.8 milliards – soit une augmentation de $1 362.5 milliards (+161%). La quasi-totalité de cette injection monétaire - $1 217.8 milliards (89% de la croissance de M0) – est aujourd’hui détenue par les banques sous forme de réserves auprès de la Fed. Sur la période, M1 n’augmente que de $454.8 milliards (+32%) et M2 de $1 105.7 milliards (+14%).

En d’autres termes, l’usage massif de la planche à billet n’a servit - à ce jour – qu’à reconstituer les réserves de banques et l’expansion du crédit n’a pour ainsi dire pas encore commencé.

Si la base monétaire reste en l’état et si les banques reviennent à un niveau de réserve de 10%, M2 passerait de $8 871 milliards à… $22 107.8 milliards (x 2.5).

La mère de toutes les crises

Comment la politique monétaire a-t’elle créé les conditions de la crise et l’a déclenchée.